Saturday, March 19, 2011

होली का इतिहास (बुराइयों के अंत का प्रतीक)

होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलायी जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते है। दूसरे दिन, जिसे धुरड्डी, धुलेंडी, धुरखेल या धूलिवंदन कहा जाता है, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर-गुलाल इत्यादि लगते हैं, ढोल बजा कर होली के गीत गाये जाते हैं, और घर-घर जा कर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूल कर गले मिलते हैं और फिर से मित्र बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने-बजाने का क्रम दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर के विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहन कर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं।[१]

राग-रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है।[२] राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुँचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग-बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन सेफाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग-बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूँ की बालियाँ इठलाने लगती हैं। किसानों का ह्रदय ख़ुशी से नाच उठता है। बच्चे-बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियाँ भूलकर ढोलक-झाँझ-मंजीरों की धुन के साथ नृत्य-संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ़ रंगों की फुहार फूट पड़ती है।[३] यह एक अत्यंत प्राचीन धार्मिक, सामाजिक उत्सव है जिसका उद्देश्य : धार्मिक निष्ठा, व उत्सव, मनोरंजन द्वारा सांस्कृतिक परम्पराओं को जीवित रखना है।

अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख हैं, जैमिनी के पूर्व मीमांसा-सूत्र और कथा गार्ह्य-सूत्र। नारद पुराण औऱ भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से ३०० वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में वसन्त ऋतु और वसन्तोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं।

सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलबरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की चित्रावली हैं मुगल काल की और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहाँगीर का नूरजहाँ के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहाँगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है।[५] शाहजहाँ के समय तक होली खेलने का मुग़लिया अंदाज़ ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहाँ के ज़माने में होली को ईद-ए-गुलाबी या आब-ए-पाशी (रंगों की बौछार) कहा जाता था।[६] अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे।[७] मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है।

इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्तिचित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हंपी के १६वी शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दम्पत्ति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। १६वी शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागिनी ही है। इस चित्र में राजपरिवार के एक दंपत्ति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाएँ नृत्य-गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्तिचित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें १७वी शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं और इस सबके मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघुचित्र में राजा को हाथीदाँत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है जिसके गालों पर महिलाएँ गुलाल मल रही हैं।[८]

होली के पर्व से अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रह्लाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद ईश्वर भक्त था। प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रह्लाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रह्लाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है।[९] प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रह्लाद का अर्थ आनन्द होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका (जलाने की लकड़ी) जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रह्लाद (आनंद) अक्षुण्ण रहता है।[१०]

प्रह्लाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढुंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है।[११] कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच-गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खु़शी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था।[१२]

होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के आहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। होली से काफ़ी दिन पहले से ही यह सब तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर व जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भरभोलिए[१४] जलाने की भी परंपरा है। भरभोलिए गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूँज की रस्सी डाल कर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिए होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घूमा कर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए।[१४] लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूँ की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गाँवों में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं।

होली से अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या-द्वेष की भावना भुलाकर प्रेमपूर्वक गले मिलते हैं तथा एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह-जगह टोलियाँ रंग-बिरंगे कपड़े पहने नाचती-गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक-सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने-बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

होली के दिन घरों में खीर, पूरी और पूड़े आदि विभिन्न व्यंजन पकाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जिनमें गुझियों का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दहीबड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए व खिलाए जाते हैं। कांजी, भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय होते हैं। पर ये कुछ ही लोगों को भाते हैं। इस अवसर पर उत्तरी भारत के प्रायः सभी राज्यों के सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है, पर दक्षिण भारत में उतना लोकप्रिय न होने के कारण से इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं रहता ।

मुख्य लेख : देश विदेश की होली

भारत में होली का उत्सव अलग-अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली[१५] काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएँ उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा औरवृंदावन में भी १५ दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊँ की गीत बैठकी[१६] में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं। यह सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल जात्रा[१७] चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी[१८] में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो[१९] में जलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला[२०] में सिक्खों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन पोडिगई[२१] मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंतोतसव है जबकि मणिपुर के याओसांग[२२] में योंगसांग उस नन्हीं झोंपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर-ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है, छत्तीसगढ़ की होरी[२३] में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्यप्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया[२४], जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ[२५] जम कर मौज मस्ती करने का पर्व है और नेपाल की होली[२६] में इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के शृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है जिसमें अनेक समानताएँ और भिन्नताएँ हैं।

प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन है। श्रीमद्भागवत महापुराण में रसों के समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में 'रंग' नामक उत्सव का वर्णन है जिनमें हर्ष की प्रियदर्शिका व रत्नावली[क] तथा कालिदास की कुमारसंभवम् तथा मालविकाग्निमित्रम् शामिल हैं। कालिदास रचित ऋतुसंहार में पूरा एक सर्ग ही 'वसन्तोत्सव' को अर्पित है। भारवि, माघ और अन्य कई संस्कृत कवियों ने वसन्त की खूब चर्चा की है। चंद बरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्यपृथ्वीराज रासो में होली का वर्णन है। भक्तिकाल और रीतिकाल के हिन्दी साहित्य में होली और फाल्गुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर[ख] , जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानंद आदि अनेक कवियों को यह विषय प्रिय रहा है। महाकवि सूरदास ने वसन्त एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। पद्माकर ने भी होली विषयक प्रचुर रचनाएँ की हैं।[२७] इस विषय के माध्यम से कवियों ने जहाँ एक ओर नितान्त लौकिक नायक नायिका के बीच खेली गई अनुराग और प्रीति की होली का वर्णन किया है, वहीं राधा कृष्ण के बीच खेली गई प्रेम और छेड़छाड़ से भरी होली के माध्यम से सगुण साकार भक्तिमय प्रेम और निर्गुण निराकार भक्तिमय प्रेम का निष्पादन कर डाला है।[२८] सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और बहादुर शाह ज़फ़र जैसे मुस्लिम संप्रदाय का पालन करने वाले कवियों ने भी होली पर सुंदर रचनाएँ लिखी हैं जो आज भी जन सामान्य में लोकप्रिय हैं।[६]आधुनिक हिंदी कहानियों प्रेमचंद की राजा हरदोल, प्रभु जोशी की अलग अलग तीलियाँ, तेजेंद्र शर्मा की एक बार फिर होली, ओम प्रकाश अवस्थी की होली मंगलमय होतथा स्वदेश राणा की हो ली में होली के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। भारतीय फ़िल्मों में भी होली के दृश्यों और गीतों को सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। इस दृष्टि से शशि कपूर की उत्सव, यश चोपड़ा की सिलसिला, वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे और नवरंग इत्यादि उल्लेखनीय हैं।[२९]

भारतीय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक तथा फ़िल्मी संगीत की परम्पराओं में होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में धमार का होली से गहरा संबंध है, हाँलाँकि ध्रुपद, धमार, छोटे व बड़े ख्याल औरठुमरी में भी होली के गीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। कथक नृत्य के साथ होली, धमार और ठुमरी पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक सुंदर बंदिशें जैसे चलो गुंइयां आज खेलें होरी कन्हैया घर आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। ध्रुपद में गाये जाने वाली एक लोकप्रिय बंदिश है खेलत हरी संग सकल, रंग भरी होरी सखी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जिनमें होली के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं।बसंत, बहार, हिंडोल और काफ़ी ऐसे ही राग हैं। होली पर गाने बजाने का अपने आप वातावरण बन जाता है और जन जन पर इसका रंग छाने लगता है। उपशास्त्रीय संगीत में चैती, दादरा और ठुमरी में अनेक प्रसिद्ध होलियाँ हैं। होली के अवसर पर संगीत की लोकप्रियता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि संगीत की एक विशेष शैली का नाम ही होली हैं, जिसमें अलग अलग प्रांतों में होली के विभिन्न वर्णन सुनने को मिलते है जिसमें उस स्थान का इतिहास और धार्मिक महत्व छुपा होता है। जहां ब्रजधाम में राधा और कृष्ण के होली खेलने के वर्णन मिलते हैं वहीं अवध में राम और सीता के जैसे होली खेलें रघुवीरा अवध में। राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होली का विशेष रंग है। उनकी एक प्रसिद्ध होली है आज रंग है री मन रंग है,अपने महबूब के घर रंग है री।[३०] इसी प्रकार शंकर जी से संबंधित एक होली में दिगंबर खेले मसाने में होली कह कर शिव द्वारा श्मशान में होली खेलने का वर्णन मिलता हैं।[३१] भारतीय फिल्मों में भी अलग अलग रागों पर आधारित होली के गीत प्रस्तुत किये गए हैं जो काफी लोकप्रिय हुए हैं। 'सिलसिला' के गीत रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और 'नवरंग' के आया होली का त्योहार, उड़े रंगों की बौछार, को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं।

Tuesday, March 8, 2011

आईसीएसई ने शहिद भगत सिंह को 'आतंकवादी', बताया, अदालत ने आपत्ति जताई

आईसीएसई ने शहिद भगत सिंह को 'आतंकवादी', बताया, अदालत ने आपत्ति जताई दिल्ली की एक अदालत ने माध्यमिक शिक्षा (आईसीएसई) के भारतीय सर्टिफिकेट संस्थान को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षिक सत्र से इतिहास व समाज शास्त्र की पुस्तकों में स्वतंत्रता सैनानियों के लिए अपमानसूचक संदर्भों को हटा दें. आतंकवाद के पुनरुद्धार - - गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और डी.एन. कुंद्रा द्वारा लिखित पुस्तक में एक अध्याय है जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल को "आतंकवादियों और चरमपंथियों" के रूप में दर्शाया गया है, जब कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को "आतंकवादियों" के रूप में . कोर्ट चाहता है इन नेताओं को राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों बुलाया जाना चाहिए. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदरजीत सिंह ने भी गलत जानकारी के साथ पुस्तक प्रकाशित करने से आईसीएसई को रोका. जबकि महाराष्ट्र में 118 आईसीएसई स्कूल हैं, मुंबई और दिल्ली में 60 , तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 है. महाराष्ट्र से 1 लाख से अधिक छात्र आईसीएसई बोर्ड को चुनते हैं. अदालत का आदेश, दीनानाथ बत्रा, शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और अन्य की एक याचिका में, कक्षा 10 इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग-II में दी गई अपमानसूचक जानकारी हटाने की मांग पर आया था. याचिकाकर्ताओं ने आईसीएसई को तत्काल प्रभाव से पुस्तकों से भ्रामक जानकारी के रूप में युवाओं के मन को विषाक्त करती शिक्षण को रोकने के लिए अदालत का प्रत्यक्ष अनुरोध किया था. जिन्होंने हमारे देश और लोगों के लिए अपने प्राणों कि आहुति देदी जब उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमानसूचक, अपमानजनक, अपमान और आपत्तिजनक उल्लेख किया जाता, उसकी भाषा से "हम गहराई से व्यथित हैं. , उनकी याचिका पढ़ता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी, पाठ्यक्रम सामग्री से हमारे ऐतिहासिक अतीत के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक और अपमान के अंश को हटाया नहीं गया है ".हमें यह मैकाले की नहीं, विश्वगुरु की शिक्षा चाहिए!.आओ मिलकर इसे बनायें- तिलक

"अंधेरों के जंगल में,दिया मैंने जलाया है! इक दिया,तुम भी जलादो;अँधेरे मिट ही जायेंगे !!"- तिलक

"अंधेरों के जंगल में,दिया मैंने जलाया है! इक दिया,तुम भी जलादो;अँधेरे मिट ही जायेंगे !!"- तिलक

Tuesday, March 1, 2011

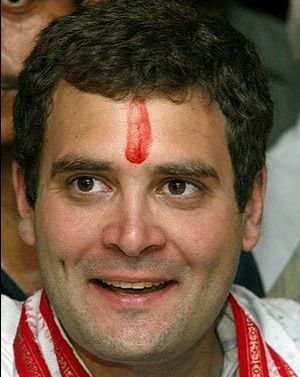

HC notice to Rahul Gandhi on missing girl- rediff.com

HC notice to Rahul Gandhi on missing girl- rediff.com

March 01, 2011 20:45 IST

The Lucknow [ Images ] bench of Allahabad high court on Tuesday issued notice to Congress general secretary Rahul Gandhi [ Images ] on a petition seeking information about the whereabouts of a missing girl and her family.

The Lucknow [ Images ] bench of Allahabad high court on Tuesday issued notice to Congress general secretary Rahul Gandhi [ Images ] on a petition seeking information about the whereabouts of a missing girl and her family.The girl and her family are alleged to be "untraceable" ever since they called on Rahul during one of his visit to his parliamentary constituency, Amethi on December 13, 2006.

Moving a petition on behalf of the family, Kishore Samrite, former Samajwadi Party MLA from Madhya Pradesh [ Images], has accused the Congress celebrity and his five foreigner friends of indulging in criminal assault on the 24-year-old Sukanya Singh.

Claiming to have learnt this from some news website, the petitioner has stated, "I was moved by the news. So I came all the way from my home in Balaghat, Madhya Pradesh to Amethi where I found the girl's house locked. Local villagers were tight-lipped about the whereabouts of the family."

He has, therefore, sought the intervention of the Allahabad high court "to issue a writ of Habeas Corpus to Rahul Gandhi to produce the missing girl Sukanya, her father Balram Singh and mother Savitri Singh."

"अंधेरों के जंगल में,दिया मैंने जलाया है! इक दिया,तुम भी जलादो;अँधेरे मिट ही जायेंगे !!"- तिलक

Subscribe to:

Comments (Atom)